今回は、働きながら民法の得点を伸ばせた勉強法を、効率的に継続するコツと合わせてお話しします。

現役司法書士として、受験時代から実務でも活用している「条文徹底理解」のステップを、具体的な条文を例にご紹介します。

民法が少し苦手だなと感じている方は、ぜひ最後まで読み進めて、この学習アプローチを試してみてください。

得点を伸ばした「条文中心」の学習姿勢

まず、私が司法書士試験の民法で得点を伸ばせた一番の理由としては、条文を大事にする勉強を徹底的にやってきたからだと思っています。

実は、受験初期は、私も例題と解答をセットで丸暗記する勉強をしていたんです。でも、少しひねった問題や、別の条文と組み合わせた問題が出ると、途端に手が出なくなってしまって…。「あれ、この知識って何が根拠だっけ?」って頭がフリーズしちゃって、暗記が全く意味をなさない瞬間を何度も経験しました。

その失敗から、「これはただの暗記ゲームじゃなくて、思考のゲームなんだ」と気づき、間違えた問題は必ず六法を開く、というルールを自分に課したんです。

もちろん、民法を学習していると、条文に書いてない譲渡担保権など、本当に複雑で頭を悩ませる論点も出てきますし、判例の学習ももちろん大事なことではあるんですが、根っこにあるのはやはり何よりも条文なんですよ。

上澄みの判例や論点ばかりでなく、土台となる条文をしっかり理解することが一番の近道だと考えています。

私が心がけていたのは、過去問をただ丸暗記するのではなくて、「この過去問は、どの条文を根拠にしているんだろう?」という視点で、必ず六法でその条文を引いて確認する、ということでした。

条文の文言をしっかりと読んで、趣旨まで理解して、そして記憶していく。この作業を、本当に時間をかけて、誰よりも丁寧にやってきたと思っています。この地道な作業こそが、複雑な事案を正確に判断する力に繋がったんだと考えています。

条文の抽象性を打破する「図解とイメージ」の力

では、その「条文をしっかりと理解する」ために、具体的にどんなことをしていたかというと、実はこんな風に、条文に書いてあることを、自分の手でイラストや図に起こしてみて、具体的なイメージを持つようにしていたんです。

条文って、どうしても抽象的な言葉が多いですよね。文字面だけ追っていると、「理解したつもりになってるけど、本当は分かってないな」って感覚になることが多々あったんですよね。

ちなみに、私の図解では、関係者(債務者、債権者など)は必ず青のペン、お金の流れや代位の流れは赤のペン、というように色分けのルールを決めていました。そうすると、見返した時に頭の中でパッと色が紐づいて、記憶が引き出されやすくなるんですよ。

図解は単に絵を描くのではなくて、条文の「誰が誰に何をできる権利を得たのか」という主語と述語の関係を、線と矢印で明確にするための作業なんです。この作業こそが、抽象的な条文を自分の言葉で理解し直すプロセスだと感じていました。

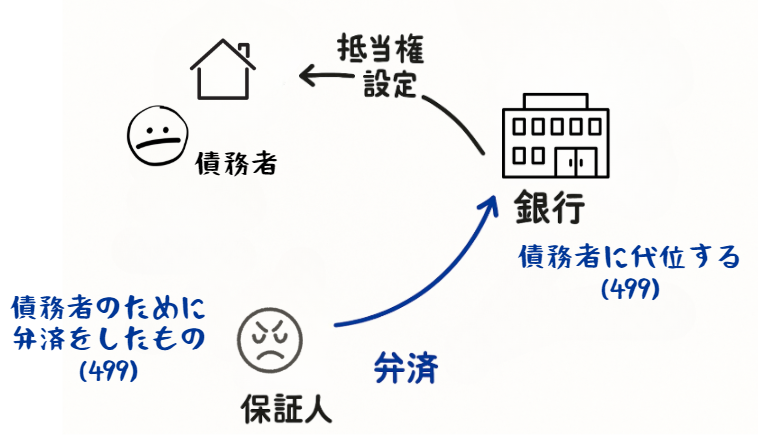

例えば、この民法499条というのは「弁済による代位」という分野で、多くの受験生が苦手意識を持つちょっと込み入った分野なんですが、今日はこれを一例にして、私の図解の仕方をご説明していきたいと思っています。

弁済による代位をイラスト化:民法499条の具体的な理解

民法499条の条文「債務者のために弁済をしたものは、債権者に代位する」をイラストにする時の考え方を少し説明しておきます。

まず債務者がいて、その債務者の借金を保証する保証人がいる。そして当然、債権者がいるという構図ですよね。しかも、この債権者は念のために、債務者の所有する不動産に抵当権を設定しているなど考えてみます。

ここで、保証人が債務者に代わって債権者に弁済をしましたとすると、この保証人は、条文の通り「債務者のために弁済をしたもの」に当たるので、晴れて債権者に代位するということになるわけです。

こうして考えつつイラストにしてみるわけです。

参考までに、「債権者に代位する」とは具体的にはどういうことなのか。

条文にそう書いてあるだけでは、正直言って、代位した結果、保証人が具体的にどんな権利を行使できるのか、いまいちイメージが湧きませんよね。きっと多くの人がここで躓くんだと思います。

そこで、499条が引用している501条1項を見て、さらに理解を深めていくようにします。

501条1項には、「前二条の規定により債権者に代位したものは、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」と規定されています。

「前二条の規定」というのは、もちろん先ほど確認した499条も含みますから。つまり、499条の規定で債権者に代位した保証人は、元の債権者が有していた一切の権利を行使することができるわけです。

「担保」として、元の債権者が有していたのは、まさにあの抵当権ですよね。

ですから、この保証人は、その抵当権を行使することができるようになるんです。いざという時は、この抵当権を実行して、不動産を競売にかけて、売却代金から配当を受けることができる、そういう立場につけるということになるんです。

501条1項で「担保としての一切の権利」という言葉を見た瞬間に、「ああ、そうか!保証人は抵当権も使えるのか!」って、長年の霧が晴れたような、本当に心底ホッとしたのを今でも覚えています。あの時、条文の抽象的な言葉が、「保証人を守るための具体的な仕組み」として腑に落ちたんです。

保証人としては、もし債務者がお金を払ってくれなかったら、せっかく立て替えたのに取りはぐれるかもしれないという大きな危険性を抱えているんですが、こうして抵当権を実行できる権利を得るなら、ちょっとは安心できますよね。

民法って、この「腑に落ちる瞬間」が本当に大事なんです。それまでの苦労が報われるというか、一気に世界が開ける感覚。皆さんも、ぜひ499条と501条を図解して理解を深めてみてください。ここでの内容は学習法の一例として参考にしていただければと思います。

司法書士試験の受験期から現在の実務に至るまで、抽象的な条文を図で整理して理解する方法を実践してきました。この方法は、私自身が複雑な事案に取り組む際に役立ったと感じています。

今後も、実務経験を踏まえた条文の図解記事を継続的に発信していく予定ですので、ぜひお付き合いいただければ嬉しいです。

まとめ

民法で得点を少しずつでも確実に伸ばしてこれた自分の経験を振り返りながら、「高得点を狙うために大切だったな」と感じるポイントを、ここで整理しておきたいと思います。

まず、過去問はただの練習問題じゃなくて、「どの条文が根拠になっているのか?」を探り、理解を深めるための出発点にするのが肝でした。

それから、以前は暗記ばかりに頼っていたんですが、うまくいかない経験を何度もしたことで、「覚える」よりも「考える」ことを意識するように変えていきました。

条文は六法を使って、文言をひとつひとつ丁寧に読み解く。そしてその背後にある趣旨までしっかり掘り下げて、自分の中に落とし込んでいく——この積み重ねが、自然と記憶に残るんですよね。

また、抽象的でイメージしづらい条文ほど、図やイラストにして、具体的な登場人物や場面に置き換えて理解するよう心がけていました。

図解をするときは、自分なりのルールを決めて(色分けとか)、主語と述語の関係を目で見てパッとわかる形にするのがコツです。

こうしたやり方を、試験勉強のときも、そして今の実務でも続けてきて、「やっぱり、民法は条文を土台に据えてこそだな」と実感しています。イラストにする作業は、確かにちょっと手間ではあるんですが、その分、知識が一本の線でつながった瞬間の「ああ、わかった!」という感覚は何にも代えがたいですし、結果的に得点にもつながってくると思います。

この内容が、これから民法に取り組む方にとって、少しでもヒントや励みになれば嬉しいです。

コメント