私はタイ語を勉強するためにタイ北部チェンマイにあるパヤップ大学のタイ語コースに通いました。

「タイ1」コースから始まりますが、「タイ2」コースの終わりと「タイ3」の終わり頃には課外授業ありました。

この課外授業、基本は全員参加のスタイルをとってますが、参加するしないは自由です。(参加しないと何かあるか、というと何もありません。)

「タイ2」コースの課外授業では、タイ北部の地域観光、文化体験ができるようなところにクラスの生徒ほぼ全員で一緒に出かけて、「折角タイに来たんだから地域の文化に触れようよ」という趣旨だと思いますが、その地域の文化体験ができる場所へ行ってます。

課外授業については、事前に1週間ほど前に先生から全体へ案内がありました。

「タイ3」ではみんなでレストランに行って実際にタイ語のメニューを見てタイ語で注文する、みたいなことをしました。(こちらも1週間ぐらい前に案内がありました)

ここではタイならではの課外授業はどんな感じだったか、参考までに、まず「タイ2」の課外授業の様子からご紹介!

タイ2の課外授業は文化見学

タイ2コースの課外授業からですが、まずは大学に全員集合!その後以下の画像にある「ソンテウ」というタクシーでグループに分かれて場所移動です。

出発前の学生たちの表情には、やや緊張や戸惑いが見られました。初めての課外授業ということで、期待と不安が入り混じっていたように思います。

20分ぐらい後についたところは、観光コースの1つにもなっているような「地域の文化紹介の場所」という感じのところで、「葉っぱ細工の作り方」や「紙の作り方」(チェンマイは紙で有名)、「陶芸品の作り方」などが実際に異文化体験できる場所でした。

課外授業に参加した生徒の数が多いので、3つぐらいのグループに分かれて、これが体験したい!というものを選択してます。

葉っぱ細工や紙を実際に作る

タイの異文化を知る、ということで1つ目は葉っぱ細工。

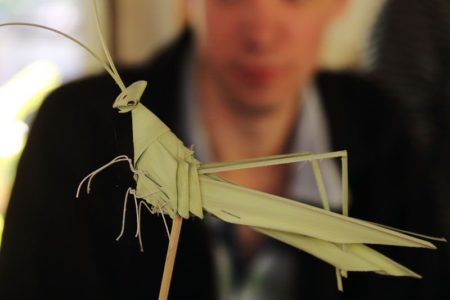

上の画像は、細長い葉っぱから花や昆虫などを作るスペシャリストのスタッフが、実際細工するところを見せてくれてるところ。(まずどうやるのか、お手本を見せてくれます)

画像にあるのは細長い1枚の葉っぱから作られたカマキリかバッタのような細工ですが、これだけ細かく作れる、っていうのは凄いですね。

この時生徒みんなが作ったのは、より簡単に作れる「花」でした。

こうした手作り品は観光地のお土産屋でよく見かけます。中には子どもたちが道端で売っていることもあり、旅行客に声をかけながら手作り品を紹介している姿も見られますね。

そして2つ目は「紙を実際に作ってみる」体験。

チェンマイは少し厚くて柔らかい感じの紙製品で有名で、ここでは実際紙をすいて、それを叩いて紙にしていく、ということも体験できます。

こうして作った紙から傘などを作り、お土産品として売ってるのをあちらこちらで見かけますし、チェンマイやその周辺では道沿いやレストラン、ホテル、寺院などでも小さめの傘(直径45cmぐらいの傘)をデコレーションとして沢山飾ってるのも見かけますね。

また3つ目として、粘土細工ではないですが、柔らかい土で形を作り、それを焼く、ということも体験できます。

実際には焼くところまでは見れませんでしたが(多分時間の関係かな?)参加した生徒一人ひとりが思い思いの人物や動物、謎の物体を作ってました。

これが焼きあがるとタイのお土産屋さんでみかけるような赤っぽい置物や壺みたいなものに仕上がるようですね。

関連)

タイで暮らして気づいた季節を告げる花たち|暮らしに咲く7つの物語

水牛の芸や犬の訓練の様子

何かを作る、といった体験学習の後には水牛の芸を見たり、見るだけでなくて、その上に飛び乗る、みたいな体験学習もあり、これには皆子供のように大はしゃぎです。

水牛って近くで見るとかなり大きいんですが、画像で見るように飼育員の指示に従ってゴロンと横になったりする。更に水牛の上に飛び乗る、と言った体験もします。

もちろん飼育員が水牛の体を押さえているわけですが、画像のように、かなり後方から走りこんで、跳び箱を飛ぶようにして背中の上にジャンプ!

中には、水牛の大きさに怖気づいて戸惑う生徒の姿も見られました。それでも、クラスメートに励まされながら、最終的にはほとんどの人が体験に参加していました。

他にも犬の訓練の様子、と説明を受けた気がしましたが、厳しそうなトレーナーと賢い犬の訓練の様子を見学。

画像では分かりづらいかもしれませんが、一旦「待て」をすると微動だにしない犬。(かなり強く引っ張っても全く動かない)

この活動では、基本的には見学が中心でしたが、生徒によっては積極的にタイ語で声をかける場面も見られました。

特に先生が近くにいた場面では、会話の練習としてタイ語を使うよう促されることもあり、実践的な学びの機会となっていました。

せっかくの機会、特に先生が近くにいれば積極的に話しかけてるのがタイ語の上達にもつながりますし、その場の楽しさも広がりますね。

タイ3はレストランで注文

続いては「タイ3」の課外授業。

こちらは実際にタイレストランでの演習です。

少しだけの紹介になりますが、「タイ3」では、読み書きを中心に習ったことから、みんなでちょっとしたレストランに出かけて、お店にあるタイ語のメニューから実際にメニューの意味を読み取り、各自選んで注文する、といった、授業で習ったことを実際の現場で活かしてみるというものでした。

生徒たちはそれぞれメニューを読みながら好きな料理を注文していました。注文は自由で、食事をとる人もいれば、飲み物だけという人も見られました。

このレストランでの課外授業では、お店で実際にタイ現地の店員と話をする、注文する、が課題となりました。

注文しただけで終わってしまう印象もあるかもしれませんが、こうした課外授業は、語学学習の枠を超えて地域文化に直接触れる貴重な機会となります。教室では得られない体験を通して、タイ社会への理解をより深める貴重な経験にもなります。

「タイ3」のこの課外授業では、食事をしながら生徒同士で会話して他の外国人とのコミュニケーションを楽しむ機会にもなりますが、生徒は欧米の方が多いので、会話の基本は英語になります。

ゆっくり話してもらえれば内容は理解できても、自分から話すのは難しいと感じる人もいるかもしれません。ただ英語は日常会話レベルで十分ですし、多少の間違いは気にされることもありません。あまり構えすぎず、思い切って話してみることが大切だと思います。

課外授業を通して、異文化に触れたり、多国籍の仲間と交流したりする機会が得られるのは、現地で語学を学ぶ魅力の一つです。

今回は、タイ北部の語学学校で実際に行われている課外授業の一例をご紹介しました。

- タイ語学習についてさらに詳しくはこちらをご覧ください

コメント